12月に入ると急に年末感が出てきますね。

新年を迎えるにあたり、『大掃除』をして家を綺麗にし『正月飾り』をして年神様をお迎えしましょう。

ところで皆さんは、

『正月飾り』はいつからいつまで飾るものなのか

飾った『正月飾り』はどうするべきなのか

知っていますか?

ぐら

ぐら私はふわ~っとは解っていてもしっかりとは解っていませんでした。

今回はそんな『正月飾り』についてです。

- 正月飾りの飾り方

- 正月飾りを飾ってはいけない日

- 正月飾りを片付ける日

- 飾り終わった正月飾りの片付け方

- 正月飾りの「使い回し」について

正月飾りの種類と飾り方

そもそも『正月飾り』って何のためにやるの?

『正月飾り』はその家を1年間守ってくれる「年神様」を迎えるための飾りなの。

そして、飾りの一つ一つにちゃんと意味があるんだよ。

門松

『門松』は年神様が我が家に降臨するときの目印になるものです。

松は神様の宿る木とされていて、さらに神様を「待つ」という意味も掛けられています。

昔は松だけの飾り「松飾り」だったけど、現代では竹も繁栄を表す縁起物ということで「門松」になったんだって。

飾る場所

玄関、又は門前

小さいタイプも売ってます。

しめ飾り、しめ縄

『しめ飾り、しめ縄』はそこが神聖な場所であることを示すものです。

しめ飾りやしめ縄を飾ることで年神様が降臨できる神域を造ることになります。

飾る場所

玄関か神棚、またはその両方

鏡餅

『鏡餅』は年神様へのお供え物であり、年神様の依り代です。

つまり、鏡餅が年神様の居場所になるわけです。

飾る場所

鏡餅は幾つ飾っても良いので、年神様の居て欲しい場所に飾るといいです。

【おススメの置き場所】

- 床の間

- 神棚

【NGな置き場所】

- テレビの上など騒がしい場所

- 低い場所

床の間や神棚がない家はどうするの?

そういう場合はリビングボードの上や玄関の棚の上なんかに置くといいよ。

陶器や木で出来た鏡餅もあります♪

おしゃれで可愛い♡

正月飾りの飾る時期

飾る時期

正月飾りは「正月事始め」である12月13日以降ならいつでも飾ってOKです。

ただし、12月29日と12月31日に飾るのはタブーとされています。

29日は「二重苦」と語呂合わせが悪く、31日は「一夜飾り」となってしまうので神様に失礼になるので止めましょう。

最近は25日まではクリスマスの飾りがされている家が多いので、26日から正月飾りを出す家が増えています。

おすすめは12月28日です。

末広がりである「八」が付く縁起のいい日と言われているからです。

28日に間に合わなかった時は、29日、31日を避けて30日に飾るのが良いです。

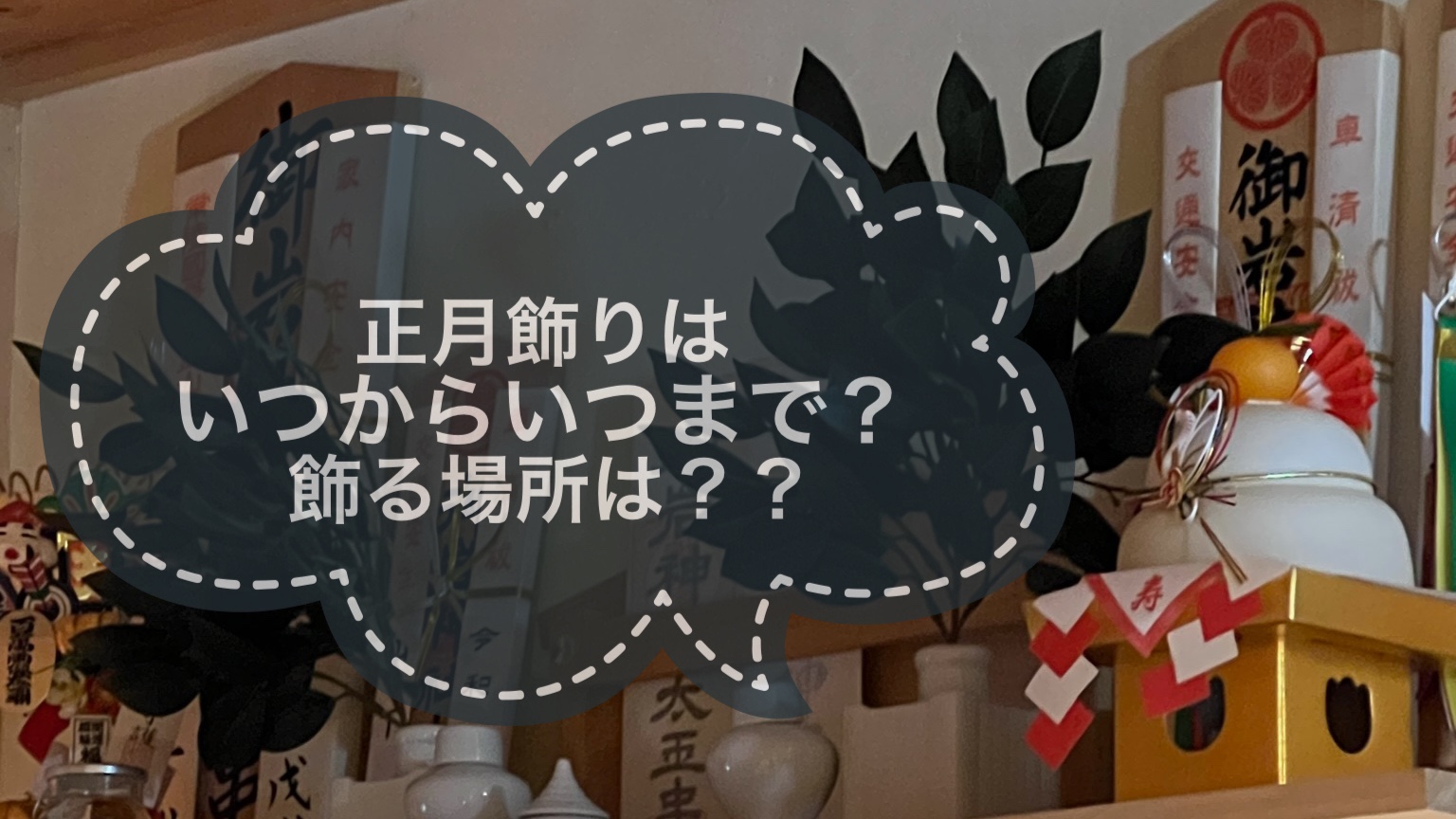

我が家の正月飾り

我が家も正月飾りを毎年飾っています。

しめ飾り

門松

鏡餅

小さなちょっとしたものでも家に飾ってみるとお正月の雰囲気が出て神聖な気持ちになります。

正月飾りの片付ける時期

片付ける時期

正月飾りの片付ける時期は飾りによって違います。

しめ飾り・門松

しめ飾りや門松は年神様がいらっしゃる期間(この期間を「松の内」と言います。)飾っておきます。

「松の内」が終わる日にしめ飾りや門松を片付けましょう。

「松の内」の期間は地域によって違います。

一般的には1月7日までが「松の内」と言われていますが、関西など1月15日まで「松の内」という地域もあります。

ご自分の住んでいる地域に合わせて片付けましょう。

鏡餅

鏡餅は1月11日の鏡開きの日におろして食べます。

【鏡開きとは?】

鏡餅をおろしてお持ちを食べる行事のこと。

年神様の依り代であった鏡餅を食べることでその霊力を分けてもらい、その年の無病息災を願います。

【鏡餅が大きい場合】

鏡餅が大きいのでカットしたい場合、鏡餅は縁起のいい食べ物なので包丁を使わずに、トンカチなどでたたき割るようにしましょう。

正月飾りの処分方法

正月飾りは縁起ものなので、片付けたらそのままゴミ袋に入れて…っていうのは気になりますよね。

どう処分すればいいのか。

1月15日に「どんど焼き」という火祭りが行われその時に正月飾りを燃やします。

昔は地域で行われていましたが、最近は行っていないところが殆どです。

神社では行っているところも多いので近所の神社を調べてみると良いでしょう。

地域でもどんど焼きをやっていなくて、近くの神社でもどんど焼きをやっていない場合はどうすればいいの?

こんな方法があるよ。

【正月飾りの処分方法】

(どんど焼き以外)

- 大きな紙の右、左、真ん中に塩を置く

- その紙で飾りを包む

- 他のゴミとは一緒にしないで飾りだけをゴミ袋に入れてゴミに出す

※燃えるゴミと燃えないゴミの分別はちゃんとしましょう

ここまで出来なくても、

感謝の気持ちを持って処分すれば大丈夫だと思います!

(番外編)正月飾りの使い回しについて

正月飾りって来年も使えるの?

ズバリ!その人の気持ち次第です。

信仰の観点から言うと、正月飾りは毎年新しくした方がいいです。

門松やしめ縄で年神様をお迎えし、鏡餅で正月を過ごしてもらい、松の内が過ぎたらどんど焼きの煙で野や山に帰ると言われています。

年神様は古い藁は好まないと言われているので、出来れば新しい飾りの方がいいでしょう。

ただ、信仰から飾っているのではなく、ハロウィンやクリスマスの飾りのように、家のデコレーション的な考えで正月飾りを飾る場合は使い回しても問題ないと思います。

使い回しだからバチが当たるとかは無いです。

演技が悪いということも無いです。

なので、気にするならば毎年新しいものを用意した方がいいし、気にならなくて「毎年新調するのは大変」という方は毎年使っても良いと思います。

まとめ

正月飾りを飾ってみようかな、と思って調べてみると、飾りの一つ一つにちゃんと意味がありました。

意味を知ってからの方が飾った時に気持ちがこもって、「新年を迎えるんだな。」「来年も頑張ろう」って思いました。

皆さんも、大掃除後の綺麗な家に正月飾りを準備して年神様に気持ち良く過ごしてもらいましょう。

きっと良い1年が過ごせますよ♪

皆さん、来年もよろしくお願いします♪

よろしくお願いします!

関連記事ご紹介

お正月と言ったら『初詣』

意外と知らない神社での参拝の仕方を纏めました。

正しい参拝で新年のご挨拶をしたらいい年になること間違いなしです♪

最後までご覧いただきありがとうございます。

ランキングに参加しています!

べあぐらのイラストをポチッと押して頂けたら嬉しいです♪